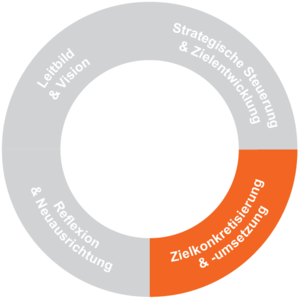

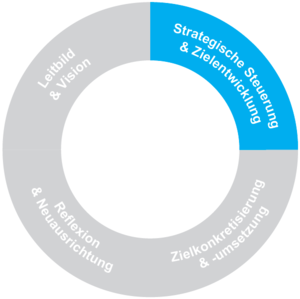

Unser Qualitätskreislauf

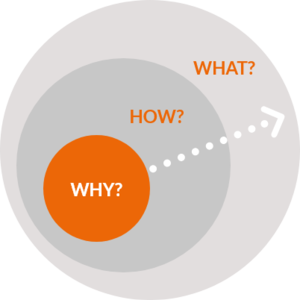

Das Modell des Qualitätskreislaufs gliedert sich wie die drei konzentrischen Kreise des „Golden Circle“ – auf der Basis der Wissensbasierung. Die ebenfalls querschnittlich geltenden sieben Präventionsleitlinien entsprechen dem State of the Art. Die Lesart der konzentrischen Kreise führt von innen nach außen: Das › WHY – die Sinnfokussierung – liefert demnach den entscheidenden Interpretationsschlüssel zum Verständnis des Qualitätskreislaufs. Die Wissensbasierung qualifiziert den so fokussierten Sinn als rational, empirisch belastbar und praxisrelevant umsetzbar.

Wissensbasierung

Wissensbasierung und Sinnfokussierung ergänzen einander und bilden die Basis des Qualitätsrahmens.

Neben dem Einbezug von Betroffenenperspektiven (z.B. zum Zweck der Bedarfsermittlung) geht es dabei insbesondere um die Verknüpfung von Fachkräfteperspektiven und quantitativen Daten, wie sie etwa durch Sozial statistiken geliefert oder auch in Sozialraumanalysen eigens erhoben werden. Voneinander isoliert betrachtet können beide Wissensformen in die Irre führen!

Auf der einen Seite ist Fachkräftewissen wichtig, aber keineswegs unfehlbar, was auch für die Fachkräftewahrnehmung statistischer Analysen gilt. Selbst erfahrene Fachkräfte können durch Sozialstatistiken überrascht werden und diese in ihr Praxiswissen integrieren. Auf der anderen Seite sind auch Statistiken allein nicht aussagekräftig genug.

Statistische Daten können auf den ersten Blick z.B. nahelegen, dass das gemessene Merkmal „Migrationshinter grund“ Armut und Bildungsbenachteiligung erkläre, und dafür dann vorschnell „kulturelle Differenzen“ verantwortlich machen. Bei näherer sozialstatistischer Analyse und durch vertiefende wissenschaftliche Studien kann aber gezeigt werden, dass der Effekt auf die sozioökonomische Lage zurückzuführen ist – und Menschen mit Migrationshintergrund, die der Mittelschicht angehören, ungeachtet ihrer „Herkunft“, diese Probleme nicht haben. Der Fokus läge dann auf Armutsbekämpfung, nicht auf Kulturfragen.

Die Beispiele zeigen: Professionelles Erfahrungswissen ist wichtig, es ist aber auch anfällig für vorschnelle und sachlich falsche Kategorisierungen. Umgekehrt sind zum Beispiel sozialstatistische Analysen ohne erfahrungsbasierte Interpretation wenig wert. Durch eine intelligente Kombination dieser Wissensformen lassen sich derartige Fehlschlüsse häufig vermeiden.

Mit dem Begriff „Wirkungsorientierung“ soll ausgedrückt werden, dass sich das Handeln immer wieder anhand von Rückmeldungen zu wahrgenommenen Handlungsfolgen neu orientiert. So werden Anpassung und Lernen möglich. Diese Rückmeldekreisläufe (Feedbackschleifen) werden allerdings immer dann unterbrochen,

- wenn Ereignisse nicht mehr als konkrete Handlungsfolgen erkennbar sind, weil die Handelnden den Gesamtzusammenhang aufgrund der Komplexität des Geschehens nicht mehr durchschauen, oder

- sich (wie etwa im Fall der Primärprävention) die Abfolge von Handlungsursache und erzielter Wirkung zeitlich zu weit auseinanderzieht;

- umgekehrt lassen sich auch Ereignisse kausal als „Handlungsfolgen“ zurechnen, die in Wirklichkeit ganz anders verursacht sind und nur zufällig zeitlich mit der vermeintlichen Handlungsursache koinzidieren oder aber gemeinsam mit dieser auf einen anderen, dritten Faktor zurückzuführen sind.

Je komplexer diese Gesamtkonstellationen sind – und im Fall der „Verursachung“ von Kinderarmut sind sie sehr komplex –, desto stärker schlägt dieser Zurechnungsfehler zu Buche.

Mit dem Konzept des wissensbasierten Handelns wird ein Neuansatz gewählt, der diesen Zurechnungsfehler durch dialogische Verfahren minimieren soll. Dabei bringt man objektivierte Daten (z.B. aus einem kleinräumigen Präventionsmonitoring) mit den Interpretationen verschiedener Bezugsgruppen (Politik, Fachplanung, Fachkräfte, Adressat*innen) zusammen – und verständigt sich in entsprechenden Austauschformaten (z.B. Sozialraumkonferenzen, Wirksamkeitsdialogen) auf gemeinsame Ursachenanalysen, Bedarfsermittlungen, Wirkungsannahmen und Handlungskonzepte.

Wird dieser partizipative Ansatz nicht nur punktuell als einmaliges Beteiligungsformat, sondern als Partizipationsprozess aufgebaut, erhalten die Akteure zudem verhältnismäßig kleinschrittige Rückmeldungen zu ihrem Handeln, was die Zurechnung von Sachverhalten als „Handlungsfolgen“ objektiviert und somit Lernen fördert.

In dieser wissensbasierten Perspektive werden die Adressat*innen nicht zur Zielgruppe objektiviert und dadurch schon bei der Bedarfsermittlung als reine Informant*innen auf Distanz gebracht. Vielmehr sucht man nach Wegen zu einer partizipativen, aktivierenden Angebotsentwicklung, bei der valide Informationen zur Bedarfsermittlung quasi nebenbei anfallen. Dazu braucht es eine große Praxisnähe der Angebotsentwicklung, d.h., dass Fachkräfte vor Ort bei der Konzipierung maßgeblich involviert sein müssen. Anderswo bereits bewährte und ggf. evaluierte Programme und Angebote (etwa die auf der „Grünen Liste Prävention“ aufgeführten) können dabei zwar durchaus einbezogen, müssen aber immer auf ihre konkrete Passgenauigkeit hin analysiert werden.

Beteiligung ist eine unabdingbare Voraussetzung, um das nötige Maß an Reflexivität in die Gestaltung der Präventionskette einfließen zu lassen.

Denn globale (vermeintliche) Wirkungsindikatoren sind für sich genommen oft nicht aussagekräftig. So kann beispielsweise eine Steigerung der Fallzahlen bei den „Hilfen zur Erziehung“ sowohl auf ein Versagen von Präventionsmaßnahmen als auch auf eine effektivere Erreichung institutionsferner Gruppen von Adressat*innen hinweisen. Ohne den Einbezug des Kontextwissens der Fachkräfte lässt sich dies kaum interpretieren.

In Politik und Fachcontrolling geraten primärpräventive Strategien und Maßnahmen häufig unter Legitimationsdruck, da sie ihre Wirkungen anhand von Kenngrößen nicht nachweisen können. Um in dieser Hinsicht weiterzukommen, braucht es ein erweitertes Wirkungsverständnis, das sich an einer engmaschigen, handlungsnahen Erfolgskontrolle als Voraussetzung der fehlerfreundlich-reflexiven Handlungsoptimierung orientiert.

Im Idealfall bindet man in jedem Planungs-, Umsetzungs- und evaluativen Prozessschritt kontinuierlich das Fachkräftewissen und die Adressat*innenperspektiven ein – und vermeidet so eine starre Systemgrenze zwischen Entscheidung, Planung, Ausführung und adressat*innenbezogener Wirkungsanalyse. Mit dem Fokus Reflexivität wird somit auf eine beteiligungsorientierte Art der Erfolgskontrolle rekurriert, die über das klassische Wirkungsverständnis hinausweist, die Überprüfung plausibler, handlungsschrittnaher Wirkungsannahmen aber mit umfasst. In diesem erweiterten Verständnis sollte die Gestaltung der kommunalen Präventionskette wissensbasiert erfolgen.

Grüne Liste Prävention – CTC

Die „Grüne Liste Prävention“ des Landespräventionsrats Niedersachsen listet evaluierte Programme, die auf dem Weg zum Ziel der Erlangung „kausaler Beweiskraft“ auf der Basis von Zufalls experimenten mit Kontrollgruppen (RTC) sind.

Quelle: www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/information (letzter Zugriff: 16.08.2019)

Formate zur Strategiegestaltung

Aufbauend auf dem Sinn der kommunalen Präventionskette, geht es im „WHAT?“ um die sinnfokussierte Erstellung einer kommunalen Handlungsstrategie. Dies bedeutet zum einen, dass in jedem Umsetzungsschritt die gemeinsame Bindung („Commitment“) der beteiligten Akteure an die Leitorientierung der Förderung gelingenden Aufwachsens sichtbar bleibt. Und es bedeutet zum anderen, das verteilte (implizite) „Wissen im System“ zielführend zu objektivieren und zusammenzubringen. Alle Gremien (z.B. Steuerungs- und Arbeitsgruppen), Funktionsstellen (z.B. hauptamtliche Koordination), Veranstaltungsformate und Tools (z.B. Geoinformationssysteme, Präventionsmonitoring, Elternsuchmaschinen für Angebote) sollten so gestaltet und dialogisch eingebunden sein, dass der zusammenführende Blick auf das Ganze erhalten bleibt.

Leitbild & Vision

Der Aufbau von kommunal koordinierten Präventionsketten ist ein anspruchsvoller Prozess.

Wer vernetzt arbeiten will, muss Routinen verändern, den eigenen Ressourceneinsatz mit anderen koordinieren und ganz allgemein den Schritt von getrennten Zuständigkeiten zur gemeinsamen Verantwortung gehen.

Die Erstellung eines Leitbilds bietet sich als einer der ersten Schritte zur netzwerkförmigen Implementierung des Themas „Prävention“ in der Kommune an. Der Entwicklungsprozess des Leitbilds wirkt unterstützend beim Aufbau des Netzwerks und der weiteren Arbeit daran. Es sich bewährt, die Entwicklung der Präventionsstrategie an ein Leitbild zu koppeln. So entsteht schon durch den beteiligungsorientierten Prozess der Erarbeitung die nötige öffentliche Aufmerksamkeit und Legitimation für Prävention als gesamtkommunale Aufgabe.

Letztlich ermöglicht dies jeder Kommune, ihre Prioritäten passgenau dort zu setzen, wo der größte Handlungsbedarf besteht. In diesem Erarbeitungsprozess wird der im Netzwerk fokussierte Sinn schriftlich festgehalten. Warum soll die Primär- und Verhältnisprävention stärker in den Fokus rücken? Welche Motivation steckt hinter dem Vorhaben, Kindern und Jugendlichen ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen? Hinter welchen Visionen versammelt sich das Netzwerk für die kommenden Jahre? Als institutionenübergreifende Orientierung hilft das Leitbild, den gemeinsamen Fokus zu behalten, später neue Vorhaben an der kommunalen Gesamtstrategie auszurichten und sie zu legitimieren. Dazu wird es in einem Prozess entwickelt, der bereits wichtige Netzwerkakteure versammelt und für ein gemeinsames Selbstverständnis sorgt.

Gemeinsam an einer Vision arbeiten

Im Leitbild werden die Grundsätze für die kommunale Präventionsagenda in Schriftform fixiert. Sie enthalten Aussagen über Aufgaben und Ziele und wie diese erreicht werden sollen. Daneben drückt ein Leitbild auch immer die gelebte Kultur, also handlungsleitende Werte und Prinzipien, einer Kommune aus. Das Leitbild ist somit eine Möglichkeit, eine gemeinsame Vision, ein motivierendes Bild von der Zukunft zu entwerfen. Man beantwortet damit die Fragen „Wofür stehen wir als Kommune?“ und „Wohin möchten wir gemeinsam?“.

Es sollte sich dabei jedoch um erreichbare Zukunftsvisionen handeln. Bei der Entwicklung eines Leitbilds gilt es dann, nicht zu realisierende Wunschvorstellungen von erreichbaren Zielen zu differenzieren, um so dauerhafte Motivation zu sichern. Neben der Perspektive, wohin der Weg des Netzwerks gehen soll, muss daher stets das realistische Bild der gegenwärtigen Situationen im Blick behalten werden. Neben den Zielen und Visionen sind im Leitbild übergeordnete Leitlinien zu fi nden, die aber erst in der Strategie konkretisiert werden.

Das Leitbild kann als normativer Überbau der kommunalen Präventionskette betrachtet werden. Es unterliegt dem Dilemma, auf der einen Seite hinreichend konkret formuliert sein zu müssen, um nicht den Eindruck zu erwecken, es sei austauschbar – auf der anderen Seite muss es ausreichend allgemein gehalten sein, um das gesamte Vorhaben der Kommune beschreiben zu können, ohne dabei auf alle spezifischen Teilbereiche einzugehen (vgl. Klaußner 2016, S. 3). Wichtig ist also, dass das Leitbild keine austauschbaren Leitsätze zum Thema Prävention bzw. dem gelingenden Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen enthält, sondern lokal relevante Inhalte bereitstellt.

Ein auf sämtlichen kommunalen Ebenen implementiertes und öffentlichkeitswirksames Leitbild ist schließlich Bezugspunkt für die Arbeit des Netzwerks und sollte immer wieder reflektiert werden.

Das Präventionsleitbild als Wegweiser

Durch ein repräsentatives Leitbild können viele Veränderungsprozesse in der Kommune angestoßen und im heterogenen Akteursspektrum des Netzwerks kann ein Wir-Gefühl erzeugt werden. Eine damit entstehende, starke gemeinsame Identität ist für den Zusammenhalt innerhalb des Netzwerks besonders relevant, aber ebenso, um sich nach außen geschlossen präsentieren zu können. Leitbilder können nur mit Leben gefüllt werden, wenn sie als solche akzeptiert werden. Bei der Erarbeitung des Leitbilds ist es deshalb hoch relevant, dass die Verwaltungsspitzen das Präventionsthema als ihr Anliegen kennzeichnen, es also prominent auf der kommunalpolitischen Agenda platzieren.

Ist dies (noch) nicht gegeben, können zunächst auch relevante Stakeholder der mittleren Führungsebene als Initiatoren zur Erarbeitung des Leitbildentwurfs wirken, insoweit diese Ebene dafür von der kommunalen Spitze her legitimiert und beauftragt wurde. Denn auf der mittleren Hierarchieebene erfolgt die Kommunikation sowohl nach „unten“ als auch nach „oben“, sodass die Aufmerksamkeit für das Thema und der Verpflichtungsgrad zur Umsetzung und Mitarbeit sukzessive erhöht werden können. Es bedarf bei dieser Variante dann aber einer Strategie, mit der die Verwaltungsspitzen für das Thema begeistert werden können – ein probates Mittel dazu sind Begehungen (z.B. Quartiersrundgänge) der Verwaltungsspitze(n), etwa anlässlich des Besuchs von Landespolitiker*innen.

Stellt sich die Verwaltungsspitze nicht glaubhaft hinter das Leitbild, kann es schnell dazu kommen, dass dieses in den unteren Ebenen nicht ernstgenommen wird. Ein Leitbild, das nur formuliert, aber nicht gelebt wird, verschwindet dann schnell wieder aus dem Fokus und verbleibt schließlich in der sprichwörtlichen Schublade. Mit dem Leitbild wird eine Richtschnur entwickelt, die den Weg für sämtliche anknüpfenden Netzwerkprozesse zeigt. Die Orientierungsfunktion, die ihm bei der Strategieentwicklung zukommt, spielt insbesondere innerhalb des Netzwerks eine Rolle. Wird das Leitbild auch nach außen getragen, sorgt es dafür, dass auch von sämtlichen Akteuren in der Kommune die Ziele und Haltungen als Orientierungsrahmen erkannt werden.

Je breiter das Leitbild in der Kommune verankert wird, desto nachhaltiger ist die Ausrichtung am gemeinsamen Sinn. Vermittelt das Leitbild eine Vision der normativen Ausrichtung des Netzwerks, mit der sich alle Stakeholder identifizieren können, wird Motivation geschaffen, um auch in schwierigeren Projektphasen auf diesen Zielzustand hinzuarbeiten. Motivation ist ein wichtiger Faktor, damit sowohl jene Führungsebenen, die an der Entwicklung des Leitbilds beteiligt sind, als auch Fachkräfte, die ihre tägliche Arbeit an der Vision ausrichten und sich bemühen, den formulierten Ansprüchen gerecht zu werden, das Leitbild konsequent mittragen.

Der Entwicklungsprozess des Leitbilds

Entscheidend für den Erfolg und die positive Wirkung des Leitbilds ist die Gestaltung des Entwicklungsprozesses. Zu Beginn sollte auf der Leitungsebene das primäre Ziel der Leitbildentwicklung und der späteren Implementation klar bzw. verbindlich geklärt sein. So kann es z.B. darum gehen, Prävention überhaupt erst in der kommunalpolitischen Agenda zu verankern. Konkreter wird es, wenn es darum geht, die Verwendung knapper, öffentlich verantworteter Ressourcen punktuell auf bestimmte Handlungsfelder zu konzentrieren und eine entsprechende strategische Zielfindung zu legitimieren. Diese Selbstvergewisserung ist wichtig, um den Prozess so zu gestalten, dass er handhabbar und zielgerichtet geplant werden kann.

Der Entwicklungsprozess des Leitbilds basiert im Idealfall auf Eck- und Ansatzpunkten zur Präventionsvision, die in einem gemeinsamen Auftaktworkshop entstanden sind. Eine Arbeitsgruppe entwickelt aus diesen ersten Impulsen dann das kommunale Leitbild. Unter Berücksichtigung einer arbeitsfähigen Gruppengröße ist es wichtig, darauf zu achten, dass die unterschiedlichen Fachbereiche wie Soziales, Gesundheit, Schule und Bildung, aber auch Stadtplanung oder Umwelt an der Entwicklung der Leitsätze beteiligt sind. Qualität entsteht in diesem ersten Prozessschritt der Umsetzung des Qualitätsrahmens über einen sorgfältig geplanten und verbindlichen Erarbeitungsprozess, der in eine konkrete gemeinsame Vereinbarung kommunaler Akteure unterschiedlicher Professionen und Institutionen mündet.

Bei der Besetzung der Arbeitsgruppe, die das Leitbild entwickelt, gilt es außerdem die Position der Fach- und Machtpromotoren zu beachten. Der Einbezug möglichst vieler unterschiedlicher Akteure und Bereiche in die Entwicklung des Leitbilds, sorgt für die nötige bereichsübergreifende Identifikation mit den Inhalten der Vision. Der Erarbeitungsprozess mit einer fest besetzten Arbeitsgruppe schafft einen Raum, der Möglichkeiten für gemeinsames Nachdenken eröffnet, damit sich die Identifikation mit dem Leitbild verstärkt. Die beteiligten Akteure erleben dessen Inhalte

dann als authentisch und können daran Handlungen anknüpfen. Gleichzeitig können gemeinsam getragene Handlungsmaximen wie der Grundsatz „vom Kind her denken“ und das daraus abgeleitete übergeordnete Handlungsziel „Gemeinsam besser werden!“ helfen, Ressortegoismen und Eigeninteressen im späteren Zielfindungsprozess abzubauen.

Ein intensiver Ideenaustausch schafft Motivation, die für das Umsetzen des Leitbilds unerlässlich ist. Sind diese Aspekte hinreichend erfüllt, richten sich sämtliche strategischen Entscheidungen nach dem Leitbild – es wird für die gesamte Kommune gewinnbringend und erlebbar. Um das zu erreichen, muss das Leitbild in der Kommune ausreichend kommuniziert werden. Seine ausführliche Diskussion in präventionsrelevanten Netzwerken, Ausschüssen und Arbeitsgruppen sowie die Einführung als ständiger Bezugspunkt für die Arbeit in den Netzwerken unterstützen eine erfolgreiche Implementierung und nachhaltige aktive Auseinandersetzung.

Auch nachdem die Kommune ein passgenaues Leitbild entwickelt und dieses in der (Fach-)Öffentlichkeit verankert hat, muss es immer wieder auf die Agenda gesetzt werden. Regelmäßige Reflexionen sind für eine lebendige Vision unerlässlich, um zu prüfen, ob sich die Strategie der Kommune weiterhin auf den im Leitbild festgehaltenen Sinn fokussiert.

Strategische Steuerung & Leitbild

Die Entstehung eines lebendigen, agilen Netzwerks, in dem sich alle Netzwerkpartner*innen als Ressource und Akteure verstehen und in das sie sich aktiv einbringen, ist für den Aufbau einer bereichsübergreifenden Steuerung und Zielentwicklung unerlässlich. Um diesem Netzwerk eine zielgerichtete Struktur und die nötige „Durchschlagskraft“ in Anbindung an die hierarchisch organisierte Kommunalverwaltung zu verleihen, bedarf es einer entscheidenden und rahmengebenden Steuerung innerhalb des Netzwerks sowie einer Koordinationsfachkraft, die sich auf die Ziele fokussiert, die Fäden zusammenhält, Qualität sichert und die Kommunikation steuert.

Bereichsübergreifende Entwicklung einer strategischen Steuerung und Zielentwicklung

Für einen sinn- und ergebnisfokussierten Aufbau von Präventionsketten hat sich die Einrichtung einer verlässlichen, kommunal abgestimmten Steuerungsebene im Netzwerk bewährt. Diese bildet gemeinsam mit der Planungsebene, der operativen Ebene sowie Akteuren des Sozialraums ein lebendiges Netzwerk, das in regem wechselseitigem Austausch steht. Das Steuerungsgremium ist hochrangig und bereichsübergreifend zu besetzen, da es die Rolle der Lenkung und Beschlussfassung innehat und das Netzwerk gegenüber anderen (Verwaltungs-)Strukturen vertreten muss.

Die zentrale Funktion und auch Herausforderung des Steuerungsgremiums ist es jedoch, den strategischen Fokus zu halten und fortwährend den gemeinschaftlich fokussierten Sinn des Prozesses im Netzwerk lebendig zu erhalten.

Durch Wahrung oder Neuausrichtung der normativen und strategischen Grundorientierung kann aktiv verhindert werden, dass sich das Netzwerk in der Umsetzung oder Planung von Einzelmaßnahmen verstrickt. Ein regelmäßiger Abgleich des Leitbilds, der kommunalen Herausforderungen sowie der Zieldimensionen und des kommunalen Handlungskonzepts legt den Grundstein für wirkungsorientiertes Handeln und qualitative Weiterentwicklung – der vorliegende Qualitätsrahmen liefert dazu fachliche Grundorientierungen.

Neben Strategiefokussierung und Controlling sollte das Steuerungsgremium ein Unterstützungsnetzwerk sein, das die nötigen Ressourcen bereitstellt. Die zielgenaue Besetzung des Steuerungsgremiums ist ausschlaggebend. Es ist ein Ausdruck von Professionalität und Wertschätzung, arbeitsökonomisch effektive und effiziente Lösungen zu suchen und im Hinblick auf die Vermeidung von Parallelstrukturen (auch in der Gremienbildung) Kompetenzen zu bündeln. Bei der Besetzung des Steuerungsgremiums/der Steuerungsgremien müssen die Erfordernisse einer breiten, bereichsübergreifenden Beteiligung und des Erhalts einer arbeitsfähigen Größenordnung ausbalanciert werden. Es sollte auch auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Fach- und Machtpromotoren zur Sicherstellung des fachlichen Inputs sowie auf die Implementierung hoch angesiedelter, verbindlicher Strukturen zur Legitimierung von Entscheidungen geachtet werden.

Bestehende Strukturen nutzen

Viele Kommunen scheuen die Einberufung immer neuer Steuerungsgruppen. Eine ressourcenschonende Variante ist es, zu prüfen, inwiefern bereits vorhandene, themenrelevante Steuerungsgremien entsprechend modifiziert und/oder zusammengelegt und mit einem neuen Auftrag sowie neuen Rollen versehen werden können. Die kommunalen Entscheidungsträger sollten

darauf achten, dass das betraute Gremium die neue Aufgabe der Ausgestaltung von Präventionsketten in der strategischen Bedeutung be- und aufgreift und nicht nach kurzer Zeit seine alte Agenda reaktiviert. Dabei ist letztlich der Verwaltungsvorstand gefordert.

Das Steuerungsgremium sollte sich auf eine fachlich effektive und effiziente Verfahrensintegration bestehender präventionsrelevanter kommunaler Netzwerke und Strukturen (z.B. Netzwerke Frühe Hilfen, KI, KAoA, Bildungsbüro und kommunale Gesundheitskonferenz) verständigen, um auf diese Weise Synergieeffekte zu heben und den Aufbau von Parallelstrukturen zu vermeiden.

Reflexion & Neuausrichtung

In den Stationen 1 und 2 wurden das kommunale Leitbild und die strategischen Ziele erarbeitet und politisch legitimiert. Da diese der Gefahr unterliegen, dass den allgemein gehaltenen „großen Visionen“ keine Taten folgen, werden nun die konkreten „Hebel“ zur Umsetzung definiert. Dabei werden die vereinbarten strategischen Ziele auf die spezifi schen kommunalen Umsetzungs- und Handlungsmöglichkeiten hin analysiert und reflektiert. Erst auf dieser Basis folgt die Konkretisierung in Form eines kommunal umsetzbaren Handlungskonzepts.

In diesem Schritt entstehen nach Teilzielen und Meilensteinen gegliederte Zielkaskaden, die sich auf die (in der Kommune identifi zierten) Räume und Gruppen von Adressat*innen fokussieren. Gemeinschaftlich werden im Sinne eines kommunalen Projektmanagements Zuständigkeiten für die Umsetzung von Meilensteinen sowie für das Controlling der Zielumsetzung verteilt, Zeitpläne entwickelt und Wirkungsannahmen vereinbart. Konkretisierte Handlungsziele sollten dabei in einer zuständigkeits- und trägerübergreifenden Verantwortungsgemeinschaft entschieden und umgesetzt werden.

Die gemeinschaftliche Trägerschaft der Zielvereinbarungen ist von großer Relevanz für die Realisierung und Umsetzung des Vorhabens. Von Bedeutung ist es zudem, die formulierten strategischen Einzelziele auf allen Ebenen miteinander in Beziehung zu setzen, um ein sich gegenseitig verstärkendes gleichsinniges Wirken zu entfalten – nur so entsteht ein tragfähiges kommunales Handlungskonzept. Dass bei der Umsetzung einzelner Ziele jeweils ein Amt, Dezernat oder sonstiger Akteur die Federführung hat, bedeutet also zugleich, dass alle anderen umsetzungsrelevanten Netzwerkakteure adäquat einzubinden sind.

Ziele können dabei durchaus mittelbar, d.h. nicht direkt auf Veränderungen bei Adressat*innengruppen (Outcome) und Lebenslagen (Impact) ausgerichtet sein – dies gilt z.B. für das Ziel der Schaffung von Netzwerken in benachteiligenden Sozialräumen.

Zielkonkretisierung & Umsetzung

Gemeinsames Wirken in der Präventionskette

Die Präventionskette lässt sich beschreibend im Sinne einer nach Altersphasen und Themenfeldern geordneten Auflistung kommunal verfügbarer Präventionsangebote und -netzwerke, also als Momentaufnahme aller Maßnahmen darstellen. Diese Darstellungsform der Präventionskette zeigt, dass eine Kommune vielfältige Präventionsangebote vorhält. Sie ist aber weder dazu geeignet darzustellen, ob diese Angebote den Bedarf potenzieller Adressat*innengruppen wirklich abdecken, noch hilft sie zu erkennen, ob Einzelmaßnahmen sinnvoll aufeinander bezogen (miteinander

„verkettet“) sind.

Programmatisch wird die Präventionskette hingegen als ein erst noch umzusetzendes Fachkonzept definiert. Die dafür entscheidende Frage ist, inwiefern Angebote und Maßnahmen bedarfsgerecht aufeinander abgestimmt sind und ob und in welchem Umfang von den kommunalen Akteuren eine gemeingutorientierte Perspektive eingenommen wird. In den Anfängen lässt sich dies häufig nur in Form von Guter Praxis konkretisieren. In der weiteren Entwicklung der Präventionskette vertieft sich diese Spur der programmatischen Umsetzung. Das, was eine Präventionskette konkret

ausmacht, muss in diesem Spannungsverhältnis zwischen programmatischem Potenzial und kommunaler Verwirklichung verortet werden. Der Qualitätsrahmen kann dabei als Orientierungshilfe dienen.

„Gemeinsames Wirken“ meint, dass Ziele in der Präventionskette nicht isoliert voneinander definiert und maßnahmenorientiert umsetzt werden, um erst

anschließend die Wirkungsbeiträge der Einzelmaßnahmen auf zu addieren. Vielmehr sollte die Überprüfung von Wirkungsannahmen durch engmaschige Feedbacks (von Steuerungsakteuren, Fachkräften und Adressat*innen) bereits in der Phase der Zielkonkretisierung und -umsetzung erfolgen. Man plant also nicht ein fertiges Produkt, setzt dies anschließend um und ermittelt dann dessen Wirkung. Vielmehr erstellt man Teilprodukte und versichert sich auf dem Weg – relativ engmaschig – ihrer Sachangemessenheit. Diese aus dem agilen Management hergeleitete Feedbackkultur lässt gleichsam den Weg beim Gehen entstehen und konstruiert so soziale Wirklichkeit in einem kokonstruktiven Prozess, nach Möglichkeit unter Einbezug von Adressat*innenwissen.

Sinnfokussierung

Das Ziel, dass alle Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen in einer gesunden sowie lernförderlichen Umgebung aufwachsen sollten, ist unumstritten. Es bleibt aber die Frage, weshalb dieses anspruchsvolle Vorhaben mit dem Präventionskettenansatz auf der Ebene der Kommunalverwaltungen angegangen werden

sollte. Diese Frage wird nachfolgend anhand des „Golden-Circle“-Modells von Simon Sinek beantwortet. Simon Sinek entwickelte 2009 den „Golden Circle”, der besagt, dass jeder Mensch, jeder Konzern, jedes Projekt erfolgreicher ist, wenn am Beginn eine Überzeugung, ein höherer Sinn, eine Vision steht.

Diese Wurzel der Leidenschaft und Inspiration nennt er das WARUM bzw. WOFÜR (› WHY). Erst aus dem WHY entstehen das WIE (› HOW) und das WAS (› WHAT). Ein jedes Vorhaben soll demnach nicht mit den Überlegungen zum Ergebnis, zum Produkt oder zu einer konkreten Handlung beginnen, sondern mit jener inneren Überzeugung und Motivation, die überhaupt erst legitimiert und motiviert, dass etwas getan wird. Erst im zweiten Schritt wird dann erarbeitet, wie was umgesetzt und implementiert werden kann, um etwas zu erschaffen, das dem fokussierten Sinn entspricht.

Im Folgenden werden die drei Ebenen des „Golden Circle“ der Präventionskette im Detail erläutert, um die Sinnfokussierung der Gesamtstrategie zu verdeutlichen.

Eine sinnfokussierte Strukturierung kommunaler Präventionsketten zeichnet sich im Anschluss an dieses Modell dadurch aus, dass sie

- das Warum und Wofür („WHY?“) des gemeinsamen Handelns grundwertorientiert beantwortet: „Ein kinder- und familienfreundliches Gemeinwesen sein zu wollen, prägt uns als Kommune“;

- das Wie („HOW?“) am Modell der „lernenden Organisation“ (Senge 2011) in Kategorien von Qualitätsentwicklung orientiert: „Über getrennte Zuständigkeiten und Organisationsinteressen hinaus wollen wir gemeinsam besser werden“; und

- das Was („WHAT?“), also die Entwicklung konkreter Netzwerkstrukturen und Maßnahmen, wissensbasiert ausrichtet: „Das vorhandene, verteilte Wissen bündeln wir, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

Literaturtipp: Sinek/Mead/Docker (2019)

Qualitätsrahmen zum Download

Auf dieser Seite ist nur ein Auszug des Qualitätsrahmens dargestellt.

Sie würden gerne weiterlesen, um mehr über den Qualitätsrahmen zu erfahren? Laden Sie sich hier unsere Broschüre als PDF herunter oder bestellen Sie gratis ein Printexemplar.

zum Bestellformular